-

.jpg)

企画展「写真でよみがえる かつての五木村」第2弾

五木村が川辺川ダム建設計画で揺れていた1990年代、五木村を撮り続けたカメラマンがいました。熊本放送で映像の仕事に携わっていた小崎宇一氏です。

本展では小崎氏の写真展の第2弾として、平成3年(1991)に発生した台風の被害による材木の処理、現在は廃校となった小学校の運動会などの写真を展示します。

これらの写真から、かつての五木村を振り返り、今後の五木村を考えるきっかけといたします。■会期:令和7年(2025)1月25日(土曜日)~3月30日(日曜日)

■場所:五木村歴史文化交流館(ヒストリアテラス五木谷)特別展示室

■主催:五木村歴史文化交流館(ヒストリアテラス五木谷)

-212x300.jpg)

-212x300.jpg)

-

-pdf.jpg)

公開セミナー 五木村の焼畑と地域振興

近年、熊本県五木村では、かつてこの地で広く行われていた焼畑を復活させ関連する文化を伝承する動きがあります。地元の中学生、林業関係者、そして外部の有識者などが参加して、実際に焼畑を経験し、その特性を体感することから地域の未来を皆で考える試みでもあります。

このセミナーでは、五木村の焼畑の歴史を学び、焼畑とはどのようなものか、どのような文化や産業が関わってきて、また今後、どのような地域振興ができるのか、村の人、県の関係者、研究者とともに考えます。■日時:令和6(2024)年12月21日(土)13:30~16:30

■場所:熊本博物館 講堂

〒860-0007 熊本市中央区古京町3-2 TEL 096-324-3500

https://kumamoto-city-museum.jp/■定員:30名(要申込み)

■参加費:無料

※ただし別途熊本博物館入館料が必要となります(大人400円/高校生・大学生300円/小学生200円)■プログラム:無料

13:30-13:35 開会の挨拶

13:35-14:00 九州山地の村の過去・現在・未来 池谷和信(国立民族学博物館)

14:00-14:25 博物館資料から考える五木村の焼畑文化 湯川洋史(熊本博物館)

14:25-14:50 五木村での森林と焼畑実践(仮題) 園田 久(五木村林業活性化協議会)

14:50-15:15 “緑の流域治水”~森林の利用と地域振興~ 中川太介(熊本県企画振興部)

15:15-15:40 休憩

15:40-15:50 コメント:川野和昭(南方民俗文化研究所)

15:50-16:25 全体討論

16:25-16:30 閉会の挨拶■報告者:

◯池谷 和信

国立民族学博物館 名誉教授

専門は民族学・地理学。これまで東北地方の山菜採りへの弟子入りから始めて、日本の山村での森と人とのつながり方を研究してきた。最近では、南米のアマゾンで焼畑を調査して、食と農の未来における焼畑の必要性を感じている。◯湯川 洋史

熊本市立熊本博物館 学芸員(民俗学)

専門は日本民俗学。山口県出身。國學院大學文学部卒業。熊本大学大学院社会文化科学研究科修了。山口市歴史民俗資料館嘱託職員を経て、福井県立若狭歴史博物館学芸員、現職。学部、院時代に九州山地を歩き、山の暮らしを聞き書きする。現在は熊本博物館収蔵の五木村の民具を整理・研究中。◯園田 久

園田農林株式会社 代表取締役

五木村林業活性化協議会 代表

1962年五木村葛ノ八重生まれ。村外で就職後帰郷し、1988年五木村森林組合へ入組。2008年独立、2014年園田農林(株)を設立。農林業の傍ら2021年より焼畑を始め、地元中学校と連携し五木赤大根、小豆、そばを生産。商品化に取り組む。◯中川 太介

熊本県企画振興部球磨川流域復興局 政策監

1994年熊本県入庁。2022年度、球磨地域振興局次長。2023年度、球磨川流域の復旧・復興に特化した組織である球磨川流域復興局の政策監に着任。令和2年7月豪雨からの創造的復興に向けた企画調整や新たな流水型ダムを含む「緑の流域治水」の推進、五木村・相良村の振興などに取り組む。■コメンテーター:

◯川野 和昭

南方民俗文化研究所 主宰

元 鹿児島県歴史・美術センター黎明館 学芸課長

専門は日本民俗学。鹿児島県出身。これまで県内の山村や離島を中心にして九州の椎葉や米良ほか、さらにはラオスにいたるまで焼畑を中心とした暮らしを学んできた。森を食べて育てる持続可能な農法が焼畑であると考えている。

※ただし別途熊■問合せ・申込み先:

五木村歴史文化交流館

ヒストリアテラス五木谷

〒868-0201熊本県球磨郡五木村甲2672番地58

Tel. 0966-37-2121 Fax. 0966-37-2888■共催:国立民族学博物館、五木村教育委員会

■協力:熊本博物館

-

.jpg)

企画展「写真でよみがえる かつての五木村」

五木村が川辺川ダム建設に伴う損失補償基準妥結調印式で揺れていた1990年代、五木村を撮り続けたカメラマンがいました。熊本放送で映像の仕事に携わっていた小崎宇一氏です。ダム建設に伴い実施されていた発掘作業、移転を迫られる商店、閉校となった小学校などを撮影した写真アルバムは何十冊にも上ります。

これらの写真から、かつての五木村を振り返り、今後の五木村を考えるきっかけといたします。

■会期:令和6(2024)年9月21日(土)~12月15日(日)■場所:五木村歴史文化交流館(ヒストリアテラス五木谷)特別展示室

■展示構成:

1、はじめに

2、ダム建設に伴う発掘

3、移転を迫られる商店

4、閉校する小学校

5、盛り上がる子守唄祭■主催:五木村歴史文化交流館(ヒストリアテラス五木谷)

-212x300.jpg)

-212x300.jpg)

-

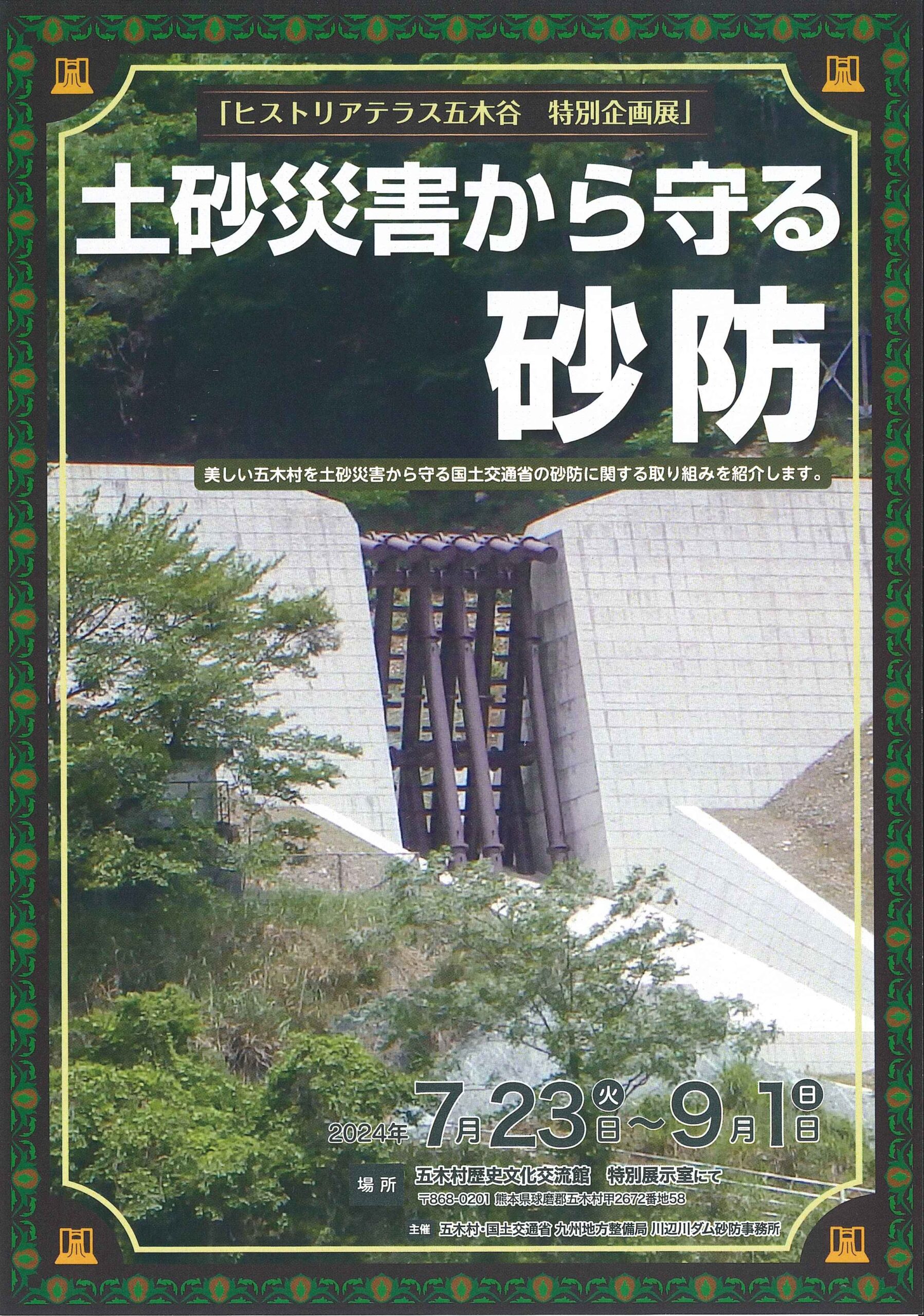

特別企画展 土砂災害から守る砂防

■会期:令和6(2024)年7月23日(火)~9月1日(日)

■場所:五木村歴史文化交流館(ヒストリアテラス五木谷)特別展示室

■主催:五木村・国土交通省 九州地方整備局 川辺川ダム砂防事務所

-

.jpg)

企画展「五木の食文化 ~作る・食べる・蓄える~」

かつて使用されていた道具には、今の私たちが使用している道具と同じ素材のもの、形は同じでも素材が異なるもの、目的は同じでも形も素材も異なるものがあります。本展では食に関する道具を作る(調理道具)、食べる(食器類)、蓄える(保存・貯蔵用具)に分けて紹介するほか、かつての五木村の食文化についても触れていきます。

■会期:令和6(2024)年4月27日(土)~7月14日(日)■場所:五木村歴史文化交流館(ヒストリアテラス五木谷)特別展示室

■展示構成:

1、五木村の食文化

2、作る 石臼、セイロ(蒸籠)など

3、食べる 皿、お膳など

4、蓄える オヒツ(お櫃)、醬油入れなど■関連企画:石臼体験

日程 令和6(2024)年4月28日(日)

会場 五木村歴史文化交流館(ヒストリアテラス五木谷)■主催:五木村歴史文化交流館(ヒストリアテラス五木谷)

-212x300.jpg)

-212x300.jpg)

-

無から有を生み出す作業。

簡単なようで難しいものを五木において永尾忠次さんが続けてこら れました。 その手から生み出された様々な陶芸作品の一つ一つに永尾忠次さん の思いが込められていると思います。今回の展示でそれらの思いを 共有できればと思います。 また、

文化を生業に五木村で生きるという生き方もあるのだと気が付いて いただければ幸いです。 そのようなたくさんの思いを込めて今回の展示を行います。 多くの人にご来館いただきますようお願い申し上げます。

ヒストリアテラス五木主催

永尾忠次「土の彩り」展【2024年3月9日(土)~4月13日(日)】

五木村在住の陶芸家、いつき焼端海野窯の永尾忠次氏の作品展を開催します。

地元の自然の土と石から生まれる数々の作品をどうぞご覧ください。■会期:2024年3月9日(土)~4月13日(日)9:00~17:00

■会場:五木村歴史文化交流館ヒストリアテラス五木谷 特別企画室

■主催:五木村歴史文化交流館ヒストリアテラス五木谷 -

_20231121-scaled.jpg)

12/2(土)開催

特別企画展「九州山地の焼畑文化」関連イベント

セミナー『山での生き方を考える-九州山地からの発信-』

九州山地は日本列島を代表する山地であり、旧石器時代から現在まで山の文化を維持してきた地域であります。しかし高度経済成長以降、人口は減少して高齢化率も高く、山の文化の継承が危機に陥っています。

今回のセミナーでは、長い時間幅から短い時間幅までを設定することから九州山地における人と自然とのかかわりの歴史と現在を論議します。

考古、歴史、民俗などの視点から衆知を集めることで、九州山地の山での生き方の過去・現在・未来を考えることを目的としたセミナーを開催します。

セミナー『山での生き方を考える-九州山地からの発信-』

■日時:令和5(2023)年12月2日(土)午後1時~4時

■場所:五木温泉夢唄(球磨郡五木村甲2672-54 TEL0966-37-2101)

※参加申込・当日受付:隣接のヒストリアテラス五木谷となります。ご注意下さい。〈プログラム〉

13:00-13:10

「趣旨説明:九州山地の焼畑文化」

池谷和信氏(国立民族学博物館教授)*考古

13:10-13:30

「九州山地の先史時代-山に何を求めたのかー」

福原博信氏(五木村教育委員会)13:30-13:50

「考古学からみた焼畑」

小畑弘己氏(熊本大学教授)*歴史

13:50-14:10

「九州山地と焼畑-江戸時代の五木の梶原集落から考える―」

木野徹也氏(ヒストリアテラス五木谷 館長)14:10-14:30

「中近世、山野利用の生業史ー火入れ行為に注目してー」

春田直紀氏(熊本大学教授)14:30-14:40 休憩

*民俗

14:40-15:00

「九州山地の五木五家荘で生きる」(仮題)

寺川直繁氏(寺川林業)15:00-16:00

全体討論:山での生き方を考える■参加費:300円(ヒストリアテラス五木谷入館料)

※受付はヒストリアテラスとなります。

セミナー前に特別企画展を観覧されてからご参加下さい。■定員:30名(事前申込が必要です)

■参加申込・受付:

ヒストリアテラス五木谷まで、お名前、人数、ご連絡先をお知らせ下さい。

五木村歴史文化交流館ヒストリアテラス五木谷

TEL 0966-37-2121 FAX 0966-37-2888

〒868-0201 熊本県球磨郡五木村甲2672番地58■主催:国立民族学博物館、五木村歴史文化交流館ヒストリアテラス五木谷

-

ヒストリアテラス五木谷併設カフェ「キナイカフェ」では、現在、特別企画展「九州山地の焼畑文化」コラボメニューをご提供しています。

粟や根菜、ゆず、ヤマメ、豆腐、さつまいもなど、五木村産の山の恵み、食文化をアレンジしたお食事で、特別企画展を「食べて」お楽しみいただくことができます。

この機会にぜひ一度ご賞味下さい。>キナイカフェHP

■五木の山めし膳 1,400円(税込)

【お品書き】

○清流五木米の羽釜炊きご飯

○球磨地域郷土料理つぼん汁

○熱々揚げたてメンチカツに香ばしく炙った玉味噌 ゆずのソースと焦がしニンニク

○清流日本一の川辺川の五木養殖ヤマメの甘露煮

○五木村時野菜の甘酢漬け 人参のドレッシング

○五木豆腐のムースを湯豆腐仕立てに くねぶポン酢と粟のアクセント

○本日の小鉢

○自家製柚子胡椒

○アイスプリンとさつまいものソースとくねぶのジュレとカラメルソース -

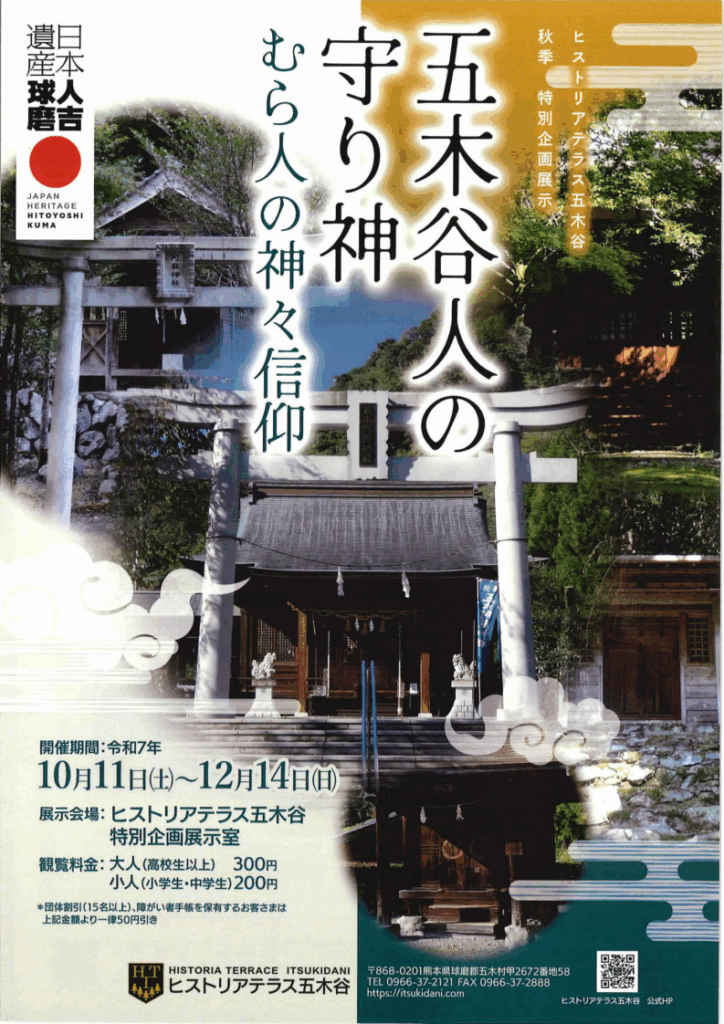

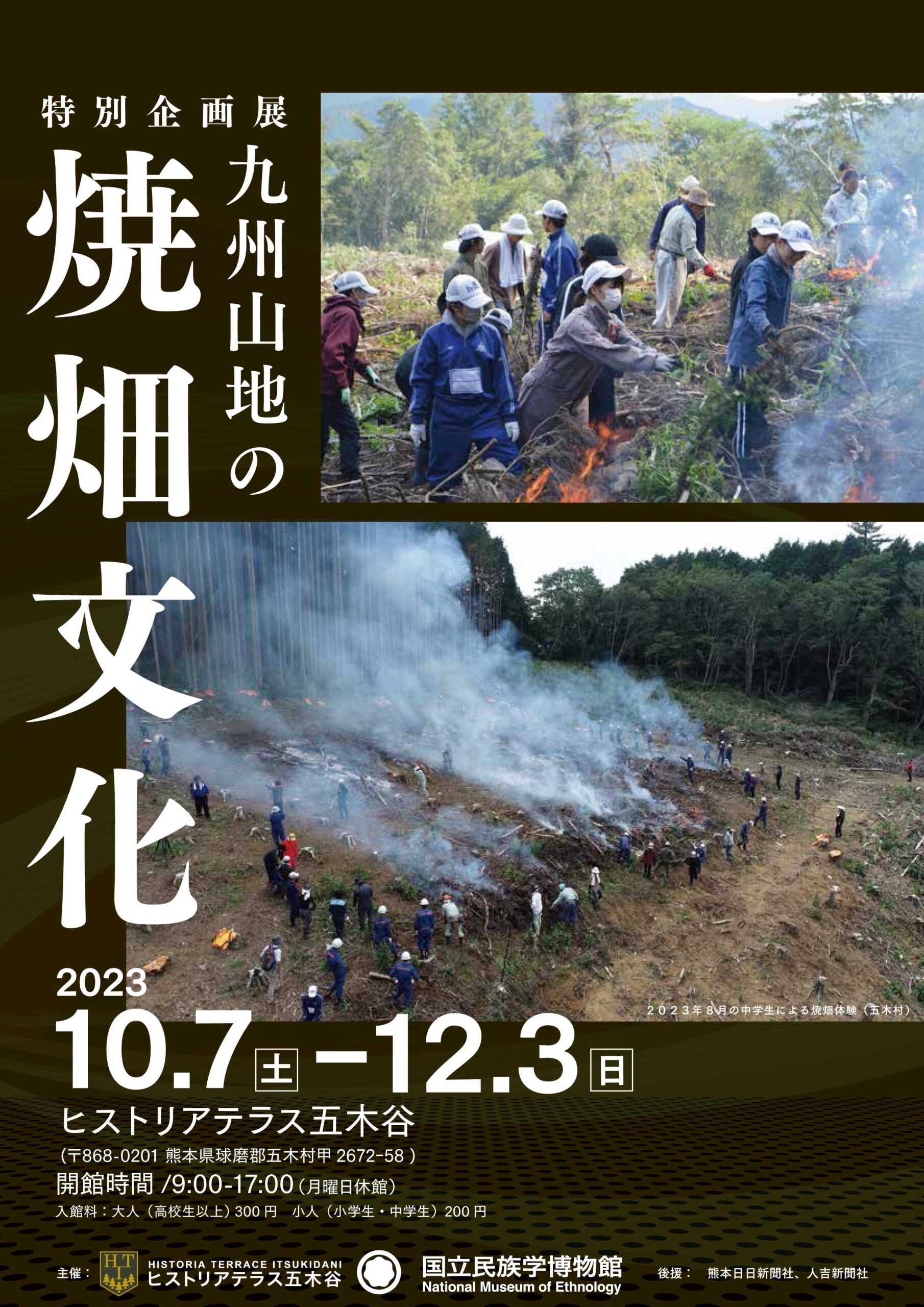

2023年10月7日(土)より12月3日(日)まで、当館と国立民族学博物館共催による特別企画展「九州山地の焼畑文化」を開催します。

12月2日(土)には特別セミナーも予定しています。詳細は公式HPならびにFacebookでご案内いたします。どうぞご参加下さい。

国立民族学博物館・ヒストリアテラス五木谷共催

ヒストリアテラス五木谷 特別企画展

「九州山地の焼畑文化」

九州の中央部に位置する九州脊梁山地(以下、九州山地)は、阿蘇や霧島に比べて知名度は高くないが標高1500m前後の山並みがつづく険しい山々から構成されている。そこでは、先史時代から現在まで人びとが暮らし、ユニークな「山の文化」をつくってきた。とくに焼畑は、アワ、ヒエ、ソバなどの人びとの食をささえる作物をはぐくみ、狩猟や採集、家畜飼育とも組み合わさり、山と人とのかかわりの中心に位置するものであった。焼畑は 20 世紀後半には衰退してしまったが、今日、一部の村では焼畑を見直す試みがある。

本展示では、九州山地を対象にして焼畑だけでなく多様な生業(なりわい)や社会、そして山のくらしに根付いた芸能を紹介する。かつては日本に数多く存在した山の民の生活や文化をとおして平地部の都市を中心に動く現代社会を見て、未来を考えてみよう。

■会期:

令和5(2023)年10月7日(土)~12月3日(日)

■場所:

五木村歴史文化交流館「ヒストリアテラス五木谷」特別展示室

■展示構成:

1.九州山地に生きる

2.先史時代の人の移動

3.近世の山の道と文化の交流

4.近現代の自然資源の利用

5.近現代の山の信仰

6.今、受け継がれる山の力

■関連企画:

【セミナー①】10月7日(土)午後1時~4時『山の文化の力-九州山地からの発信-』@五木温泉夢唄

【セミナー②】12月2日(土)午後1時~4時『山での生き方を考える-九州山地からの発信-』@五木温泉夢唄

【ギャラリートーク】10月29日(土)11時~/14時~ 定員15名 @特別展示室

【みんぱく友の会 第85回体験セミナー(企画:国立民族学博物館友の会)】「日本文化の多様性をさぐる──佐々木高明が歩いた九州の山村を訪ねる」11月23日(木)~25日(土)

【キナイカフェ特別企画展コラボメニュー】ランチセット「五木の山めし膳」1,400円 こちら■主催:

国立民族学博物館、五木村歴史文化交流館ヒストリアテラス五木谷

■後援:

熊本日日新聞社、人吉新聞社

■協力:

(特別企画展の展示風景)

(2023年8月中学生による火入れ体験。五木村出ル羽にて)

企画展・イベント

- EXHIBITION EVENT